幸福の3原則

アドラーが提言する幸福の3原則は次の通りです。

- 自己受容:自分が好き、又はそのままの自分を受け入れられること

- 他者信頼:人を信頼していること、仲間だと思っていること

- 貢献感:自分は誰かの役に立てると思えること

これらが満たされた時に人は幸せを感じると言います。

今回は「貢献感」にフォーカスを当てて考えてみます。

脳から分泌される幸せホルモン

人間には感動したり、気持ちよさを感じている時に、脳からドーパミンやオキシトシンなどのいわゆる幸せホルモンが分泌されています。

人間には感動したり、気持ちよさを感じている時に、脳からドーパミンやオキシトシンなどのいわゆる幸せホルモンが分泌されています。

食欲・睡眠欲・性欲等の身体的欲望を満たした時にもこのホルモンは分泌されます。

しかし、自分が誰かの役に立った、喜んでもらえた、褒められたなどの体験で感じる快感は、身体的快感よりも遥かに強く、幸せホルモンの分泌は桁違いに多いと言われています。

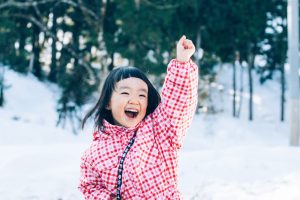

幼い子供がお母さんのお手伝いをして「助かったわ」とか「よくできたね」と喜んでもらえると、嬉しくてもっとお手伝いをしたいと思うようになります。

「はじめてのおつかい」というテレビ番組がありますが、幼い子供が不安ながらも頑張れるのは、自分がお手伝いをすることで、お母さんやお父さんを喜ばせたいという気持ちが強いからです。

自分が何かをすることで、誰かが喜んでくれると思えること、これが「貢献感」です。

もし子供の時期に、「お前は何の役にも立たない」という扱いを受けて育てられたとしたら、肉体的な欲求を満たすことでしか快感を得られない刹那的な人生になってしまうかもしれません。

しかし、子供時代に十分「貢献感」を養うことができれば、誰かに言われなくても自然と利他的な生き方をする人になるでしょう。

誰かのために生きることで、自分も幸せを感じるからです。

このように「貢献感」は、私の幸福にとって大変大きな要素になります。

貢献感不足の例

◇ 退職した男性

◇ 退職した男性

現役で仕事をしていた時期は、会社のために貢献しているし、製品やサービスでお客様が喜んでくれるし、世のため人のための役に立っていると自負していた男性が、定年退職をした途端元気がなくなることがあります。

それまでは仕事で稼いだお金で家族を養っていたのに、その稼ぎもなくなれば、なおさら「自分の存在価値は何だろう?」「今の自分を必要としてくれる人はいるのか?」という疑問さえ湧いてしまいます。

このように「貢献感」が失われると、生きる希望さえ無くなっていきます。

◇ 子育てを終えた女性

子供が成長して社会人になり、やがて自立して家庭を持つようになれば、「私がやるからおばあちゃんはそこに座っていて」「何もしなくても大丈夫」と、親孝行のつもりで言われるかもしれません。

今までは子供のため、家族のために頑張ってきたのに「何もしなくて良い」状況になると、とても寂しい気持ちになり、元気を奪われます。

このように、「貢献感」がなくなると人間は幸福を感じづらくなります。

私たちが大切にしたいこと

「貢献感」が幸福に大きく関わっていることが分かった上で、私たちが大切にしたいことをまとめてみます。

「貢献感」が幸福に大きく関わっていることが分かった上で、私たちが大切にしたいことをまとめてみます。

赤ちゃんが家族から愛されたり、年頃の若い女性が「可愛い」とか「綺麗」と言われてチヤホヤされることも、皆を喜ばせ「貢献」していると言えます。

しかし、若さや美貌はいずれ失われ、それだけで誰かに「貢献」し続けることは難しいでしょう。

若いうちに、「私は何が出来るだろう」「どんな分野で役に立てるだろう」など自分らしさを早く発見し、自分を磨き、成長させることが大切です。

以下、貢献感を持つためのヒントにしてください。

- 親は、子供が色々なことにチャレンジできる環境を作ってあげて、前に進む度に一緒に喜んであげる(貢献感を養う)

- 夫婦は、何かをしてあげる・してもらう、という関係ではなく、一緒に取り組める、一緒に楽しめるものを持つ(貢献し合える関係)

- 子供は、親が年老いても、本人が出来ることをさせてあげる(貢献感を奪わない)

- チームや組織では、各人の居場所を作ってあげ、その上で共通の目的に向かって適材適所で動いてもらう(貢献感で結束するチームワーク)

この記事へのコメントはありません。