小野田元少尉の物語

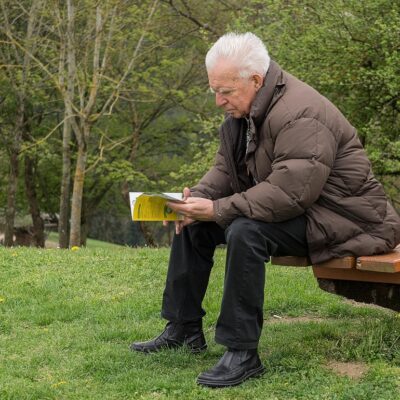

終戦から29年が経った1974年。

フィリピン・ルバング島の密林で、一人の元日本兵が姿を現しました。

小野田寛郎元少尉――彼は、日本が敗戦を迎えた後も、たった一人で任務を遂行し続けていたのです。

この出来事は単なる歴史の異物ではなく、現代を生きる私たちに「人の信念」と「変化の条件」を問いかけています。

そこには、コーチングにおける本質的な在り方が詰まっています。

特殊な任務

「玉砕は一切まかりならぬ。3年でも、5年でも頑張れ。必ず迎えに行く。

それまで兵隊が1人でも残っている間は、ヤシの実を齧ってでもその兵隊を使って頑張ってくれ。

いいか、重ねて言うが、玉砕は絶対に許さん。わかったな」

小野田寛郎元少尉は、米軍の上陸を阻止するため、フィリピンのルバング島に着任しました。

「玉砕は許されない」というのは、日本が占領された後も連合国軍と戦い続けるという特殊な任務のためです。

やがて日本の敗戦によって終戦を迎えますが、任務解除の命令は届かず、作戦を継続しました。

日本政府が捜索を開始したのが1972年。

ビラを撒いたり家族の拡声器での呼びかけにも応じることはなく、なかなか発見されませんでした。

何故彼は出てこなかったのか

彼はラジオ通じて、東京オリンピックや新幹線の開通など、日本が復興している情報は得ていました。

彼はラジオ通じて、東京オリンピックや新幹線の開通など、日本が復興している情報は得ていました。

それにも関わらず、何故呼びかけに応じなかったのでしょうか?

それは、彼の中では未だ戦争が終わっていなかったからです。

外から終戦を告げられても「敵の罠かもしれない」という疑念、ベトナム戦争へ向かうアメリカ空軍機を見て、「日本が再び反撃を始めたのだ」と解釈をするような思考で生きていたからです。

彼は陸軍中野学校で、スパイや諜報活動を行うための特殊訓練を受けていたため、より信念の固い兵士でした。

鈴木青年と上官の登場──信念を変えた“関係性の力”

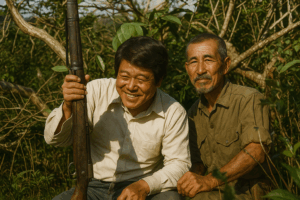

ある日鈴木紀夫という冒険家の青年が、小野田元少尉と接触することに成功します。

ある日鈴木紀夫という冒険家の青年が、小野田元少尉と接触することに成功します。

小野田元少尉は、当初この青年を警戒していましたが、彼の風貌や雰囲気から徐々に心を開き一夜を共に過ごします。

鈴木青年の説得によって、戦争が終わったことを理解し始める小野田元少尉ですが、上官の命令が出るまで降伏はしないと言います。

鈴木青年は帰国後、日本大使館を通じて小野田元少尉の指揮官に当たる谷口義美元少佐の居場所を突き止めました。

鈴木青年は、谷口元少佐と共に再びルバング島に赴き、「必ず迎えに行く」という約束が果たされます。

そして谷口元少佐より、「作戦の停止」と「任務の解除」を正式に告げられました。

小野田元少尉の物語に学ぶ、コーチングの3つの視点

この物語の中に、コーチが大切にしたいコーチングの要素が散りばめられています。

この物語の中に、コーチが大切にしたいコーチングの要素が散りばめられています。

- 人は正論では動かない

- ラポール(信頼関係)を築く

- 小野田元少尉が信頼する人物である弟からのメッセージを届ける

- 日本の新聞や雑誌を渡す

- 投降後の処遇に対する不安を取り除き、帰国後の生活を示唆する

- 相手の脳内マップ(信念・価値観)内でアプローチする

相手が「思い込み」や「過去のビリーフ(信念体系)」に囚われている時、「それは誤解だよ」「もっと現実を見て」と言いたくなります。

しかしその関わり方は、小野田元少尉に「終戦」を告げていることと同じです。

任務の遂行を優先する小野田元少尉にとっては、現実を突きつけられても今までの生き方や行動を変えることはできません。

鈴木青年は、小野田元少尉に寄り添い、困難な状況に置かれている立場に共感しました。

小野田元少尉が心を開いたのは、鈴木青年が無防備であったことと、小野田元少尉が求めている内容を提供したことにあると思います。

例えば

もし、地元の警察が身柄を拘束して罰を与えたり、強制送還されたらどうなったでしょうか?

恐らく小野田元少尉の戦争はいつまでも終わらなかったでしょう。

敵愾心は消えず、日本軍の迎えは来ないまま、自らの任務も完遂できず、不遇な人生を送ったに違いありません。

谷口元少佐による「作戦の停止」と「任務の解除」によって、小野田元少尉の戦争が終結し解放されました。

ここで初めて彼は現実に向き合い、これからの人生を歩むことができるようになります。

コーチの在り方とは

コーチが学ぶべきコーチの在り方についてまとめます。

- コーチは正論を伝える存在ではない

- コーチは相手の立場、置かれている状況に寄り添い、理解し、共感することで信頼関係を作る

- 必要に応じて相手が求めている内容を提供する

- 相手の信念・価値観を尊重し、相手の脳内マップでアプローチする

コーチがこのような素地を作り、このような関わりを持てば、相手は自らのタイミングで、静かに、しかし確実に変容していきます。

それは、外側からの強制ではなく、内側からの解放です。

コーチングとは、まさにその“扉が開く瞬間”に寄り添う仕事なのだと思います。

この記事へのコメントはありません。